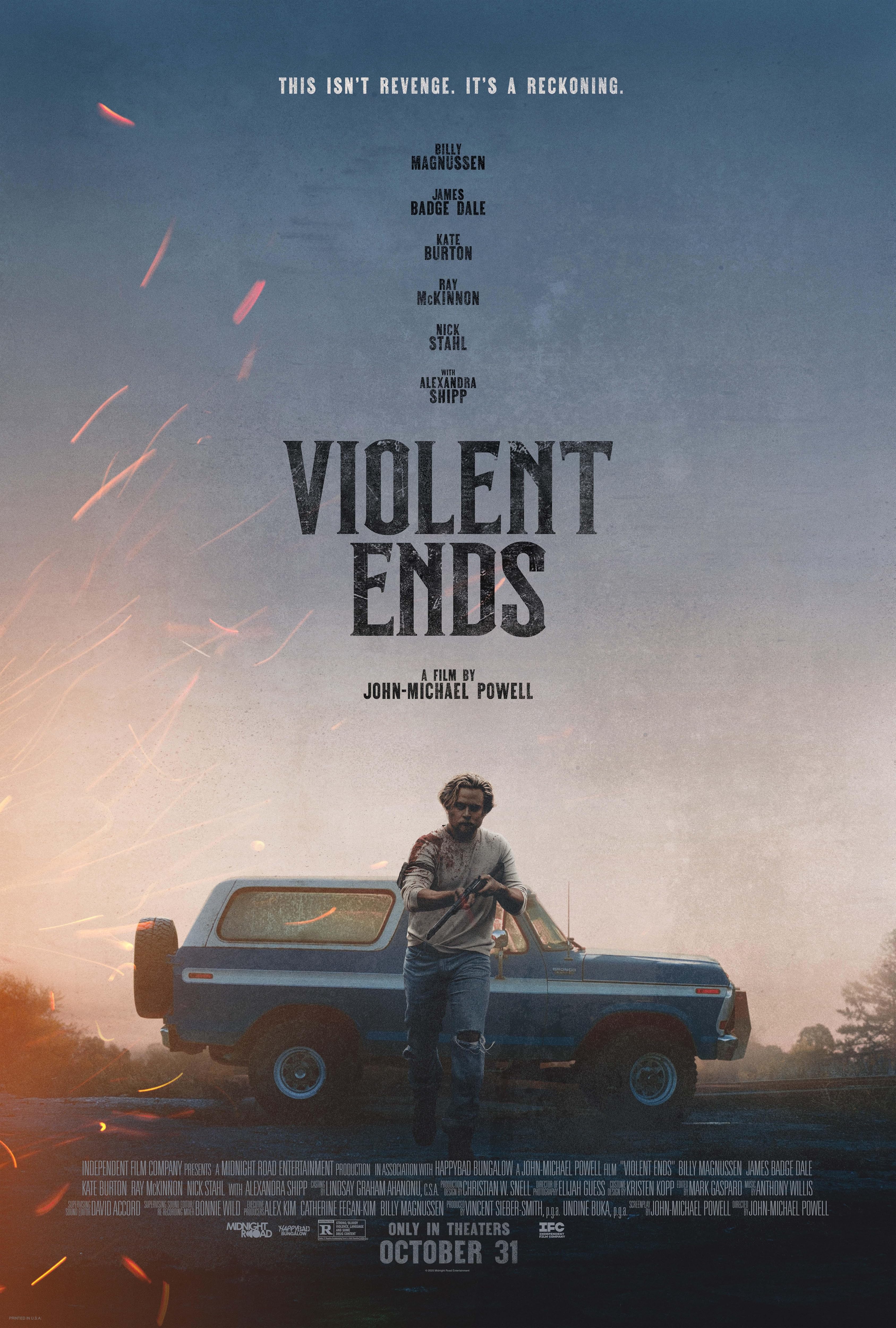

감독 : 존-마이클 파월 (John-Michael Powell)

각본 : 존-마이클 파월 (John-Michael Powell)

출연 : 빌리 매그너슨 (Billy Magnussen), 제임스 배지 데일 (James Badge Dale), 알렉산드라 쉽 (Alexandra Shipp), 닉 스탈 (Nick Stahl)

상영시간 : 112분

영화 ‘폭력의 끝’은 깊고 어두운 가족 범죄 서사 위에 복수와 구원의 테마를 얹은 극적 스릴러입니다. 미주리의 오자크 산맥을 배경으로, 범죄 조직에서 태어나 그 유산의 굴레를 벗어나려 애쓰는 한 남자의 고군분투가 펼쳐집니다. 빌리 매그너슨이 연기한 루카스 프로스트는 타인의 기대와 가족의 폭력 유산 사이에서 흔들리며, 결국 모든 것을 건 결단의 순간에 직면합니다.

먼저 이 작품이 주는 인상부터 말씀드리면, 서부극적인 풍경과 남부 고딕의 음울함이 묘하게 뒤섞여 있습니다. 오자크의 숲과 강, 적막한 도로 위를 걷는 인물들의 표정에서 “이곳에서는 과거가 결코 사라지지 않는다”라는 무언의 메시지가 흐릅니다. 이 시각적 분위기는 단순한 배경을 넘어 영화의 감정적 토대가 됩니다.

루카스는 아버지와 그 형제들이 구축해 온 범죄 제국 아래에서 자랐습니다. 조직의 이름이 남긴 상처는 그의 삶을 규정짓는 굴레이자, 동시에 벗어나야 할 사슬입니다. 그러나 그는 약혼녀 엠마와 조용한 삶을 꿈꿉니다. 조직을 떠나고자 하는 의지, 평범한 사랑을 누리고자 하는 마음이 무르익을수록 벽은 높아지고, 과거의 그림자는 점점 더 짙어집니다.

조카 엘리가 강도 사건을 일으키면서 루카스의 삶은 급변합니다. 그 폭력의 여파가 그의 일상과 사랑마저 뒤흔들고, 그는 결국 다시금 조직의 흐름 속으로 빨려 들어갑니다. 이 전환점에서 감독은 ‘선택과 필연’, ‘자유와 운명’ 사이의 긴장을 촘촘히 끌어냅니다. 루카스가 ‘나는 이 길을 가선 안 된다’고 외치는 순간부터, 관객은 그가 맞닥뜨릴 결말을 슬며시 예감하게 됩니다.

영화가 특히 주목받는 부분 중 하나는 인물 간의 관계성과 그 안에 내재된 감정적 고리입니다. 루카스와 그의 가족들 사이에는 단순한 혈연 이상의 뿌리 깊은 죄책감과 책임감이 자리 잡고 있습니다. 형제들이 건 범죄의 흔적, 아버지가 남긴 무언의 메시지, 조직 내부의 배신과 충성 사이에서 루카스는 길을 잃습니다. 알렉산드라 쉽이 연기한 엠마는 그에게 ‘벗어날 수 있는 삶’의 가능성을 제시하지만, 그 가능성은 쉽게 허락되지는 않습니다. 관객은 그의 시선 속에서 고요한 절망과 희미한 희망이 뒤섞이는 순간을 마주하게 됩니다.

연출 측면에서는 감독의 욕심 많은 스타일이 엿보입니다. 서사적으로는 예상 가능성이 다분하지만, 그 예측가능함을 시각적 구성과 감정적 리듬으로 덮어냅니다. 오자크의 겨울, 얼어붙은 땅 위를 걷는 인물들의 뒷모습, 그리고 도로 한복판에서 맞붙는 결투 장면까지는 어느 정도 ‘클리셰의 미학’을 따릅니다. 그러나 그 안에서도 배우들의 연기와 영상미가 관객을 끌어당깁니다. 제임스 배지 데일이 연기한 시드 프로스트는 말없이 내면에 응축된 복수심과 분노를 보여주며, 그의 눈빛 하나가 관객에게 질문을 던집니다. ‘넌 진짜로 이대로 살 수 있는가?’라고 말입니다.

음악과 촬영은 이 영화의 정서를 견인하는 또 다른 축입니다. 촬영감독 엘리야 거스(Elijah Guess)의 렌즈는 숲과 계곡, 그리고 인물의 얼굴을 가르는 그림자를 담아내며, 적막하고 긴장된 분위기를 지속적으로 유지합니다. 여기에 삽입된 음악은 절제된 리듬과 어두운 서스펜스로, 관객이 감정적으로 완전히 몰입할 수 있게 돕습니다. 이 영화는 말을 많이 하는 영화가 아니라, ‘남은 침묵’을 들려주는 영화입니다.

그럼에도 불구하고, 이 작품이 가진 구조적 약점을 지적하지 않을 수 없습니다. 전형적인 복수극의 틀에서 크게 벗어나지 않으며, 일부 장면에서는 기존 장르 영화들의 흔한 흐름—폭력의 연쇄, 배신자의 등장, 마지막 대면—이 반복되는 듯한 인상을 줍니다. 일부 평론가들은 이러한 점을 “독창성 부족”으로 지적하기도 했습니다. 그러나 반대로 말하자면, 이 ‘틀’을 얼마나 감정적으로 밀어붙이느냐가 이 영화의 관람 가치를 좌우한다고도 할 수 있습니다.

제가 이 영화를 보고 가장 인상 깊었던 지점은 ‘폭력이 남긴 흔적’이 단순히 육체적 잔해뿐만 아니라 정신적·정서적 궤적으로 이어진다는 표현이었습니다. 루카스가 조직을 떠났다고 해서 과거가 사라지는 것이 아니며, 그의 선택이 그에게 새로운 상처를 남긴다는 사실이 영화 전반의 키워드처럼 작용합니다. 그는 자주 되묻습니다. “이 길 말고 다른 길이 있었을까?” 그러나 영화는 그 질문에 분명한 답을 내놓지는 않습니다. 대신 관객이 질문을 곱씹도록 여지를 남깁니다.

또 하나 주목할 부분은 ‘사랑’의 역할입니다. 이 이야기는 단지 폭력의 굴레에서 벗어나려는 남자의 이야기만은 아닙니다. 엠마와의 관계를 통해 그는 ‘살아갈 이유’와 ‘구원’의 가능성을 마주합니다. 엠마는 루카스에게 있어 과거의 그림자를 넘을 수 있는 작은 빛처럼 보이지만, 그 빛이 밝다고 해서 어둠이 사라진 것은 아닙니다. 그 상대가 가진 결핍과 트라우마, 그리고 가족 안에서 물려받은 책임감은 여전히 그를 옭매고 있습니다. 이처럼 이 영화는 사랑마저 단순한 구원의 수단이 아니라, 또 다른 갈등의 장으로 설정합니다.

폭력이라는 테마가 유난히 강조된 만큼, 이 영화는 잔혹한 장면을 지나침 없는 방식으로 보여줍니다. 총격과 비극이 겹겹이 쌓이며 감정의 긴장을 증폭시키지만, 감독은 폭력 자체에 찬미를 보내지는 않습니다. 오히려 폭력이 선택이자 필연이 되어버린 인물들의 고통을 응시하며, 그 끝에서 남는 것은 무엇인가를 질문합니다. 루카스가 겪는 환멸과 상실의 여정은 관객에게 흠칫하는 순간을 안겨주며, 그 여운이 쉽게 가시지 않습니다.

결말부에 이르러, 영화는 전형적 복수극의 카타르시스를 제공하면서도 완전한 해방은 보여주지 않습니다. 복수는 이루어질 수 있으나, 그 이후에 찾아오는 공허함까지는 치유되지 않습니다. 이 점이 이 영화를 단순한 장르물 이상으로 읽을 수 있게 합니다. 복수가 정의가 되기 어려운 이유, 그리고 정의가 폭력을 통해 실현될 경우 남는 것에 대한 성찰이 관객 각자의 마음에 파문을 남깁니다.

개인적으로 이 작품을 추천하고 싶은 관객층은 다음과 같습니다. 첫째, 폭력과 구원이라는 주제를 깊이 있게 다루는 스릴러 영화를 선호하시는 분들입니다. 둘째, 인물 내면의 갈등을 시각적으로 풀어내는 작품에 관심이 있는 분들에게 적합합니다. 셋째, 단순한 오락 영화가 아니라 여운과 사유를 남기는 영화를 원하시는 관객에게 추천드립니다. 반면에 예측 가능한 이야기 전개가 부담스럽거나 밝은 분위기의 영화를 기대하시는 분이라면 다소 무거움이 느껴질 수 있습니다.

마지막으로, ‘폭력의 끝’은 끝이 아니라 또 다른 시작일 수 있다는 메시지를 남깁니다. 폭력이 그 남은 자들을 어떻게 변화시키는지, 그리고 그 변화 속에서 인간이 다시 일어설 수 있는지에 대한 질문을 던지는 영화입니다. 관객은 화면 속 루카스의 여정을 따라가며, 자신의 삶에서 ‘끝’이라고 여겼던 지점이 또 다른 형태의 ‘시작’일 수 있다는 생각을 마주하게 됩니다.

이 영화를 보고 나면 자연스레 떠오르는 질문이 있습니다. 내가 벗어나려 했던 굴레는 정말로 내 것이었는가, 혹은 누군가가 만들어준 틀은 아닌가. 그리고 만약 그 굴레에서 벗어난다면, 내가 마주해야 할 것은 과거보다 더 무거운 선택일 수도 있다는 사실입니다. ‘폭력의 끝’이 결국 우리 각자의 내면에 잠재된 폭력성과도 마주하게 만드는 이유입니다.

이 작품은 단순히 ‘복수극’이 아니라 ‘인간성의 복귀’를 향한 긴 여정입니다. 폭력의 굴레 속에서도 살아남은 자들이 보여주는 삶의 조각들을 통해, 우리는 비록 상처받았지만 여전히 살아 있고 또 일어설 수 있다는 믿음을 품게 됩니다. 영화관을 나온 뒤에도 그 여운이 가시지 않는다면, 그것이 이 영화가 당신에게 남긴 의미일 것입니다.

'영화' 카테고리의 다른 글

| 고다르와 세버그의 재탄생, 링클레이터가 만든 Nouvelle Vague (누벨바그)는 왜 특별한가 (0) | 2025.11.09 |

|---|---|

| Hallow Road (할로 로드) 관람 후기 – 숨 막히는 전화 한 통의 공포 (1) | 2025.11.07 |

| 프레데터: 배드랜즈 (Predator: Badlands) (0) | 2025.11.07 |

| 아멜리와 관의 형이상학 (Little Amélie or the Character of Rain) (0) | 2025.11.06 |

| 3시간 44분의 신화, ‘바후발리: 더 에픽 (Baahubali: The Epic)’에서 발견한 인간의 본질 (0) | 2025.11.05 |